Этот рассказ об одной удивительной, но в то же время не такой уж и редкой для Калинковичского района находке. А именно речь пойдет об изображениях, наносимых с особым смыслом нашими предками на различные предметы.

На территории нашего района их найдено относительно немало. Например, между Калинковичами и Ладыжином найден межевой камень с изображением перекрестия.

Возле деревни Суховичи найден камень пятиугольной формы с изображением «Крест архангела Михаила», аналогичен камню, найденному на замковой горе в Турове.

В окрестностях Золотухи найдена княжеская вислая печать с изображением знака Киевского и Полоцкого князя Всеслава Брячиславовича, более известного как князь Всеслав Чародей.

В Юровичах, на территории «Церковища» летописного города Межимостье, найдена костяная ложечка для причастия со знаком Киевского и Черниговского князя Всеволода Ольговича.

И вот совсем недавно, весной 2025 года, история Калинковичского района пополнилась ещё одной находкой.

Про неё и будет наше повествование.

А начнётся оно с событий летописных времён – момента образования Древнерусского государства.

В 882 году дружина воеводы Олега, опекуна малолетнего князя Игоря, на ладьях подходила к Киеву. Часть воинов сошла на берегу, а с другими, под видом купцов, Олег Вещий причалил к городу, отправив своих людей к местным правителям Аскольду и Диру сообщить следующее:

«Гостье есмы, идемъ въ Грѣкы от Олга и от Игоря княжича. Да придета к роду своему, к нам».

По простому говоря, пригласил осмотреть торговый караван на предмет перевозимых ценностей. Когда Аскольд и Дир подошли к ладьям, воины Олега, выбежав из укрытий, схватили их.

И молвил Олег, обращаясь к Аскольду и Диру:

«Вы не князья, и ни от роду княжего, но я есть от роду княжего», и, поднявши малолетнего Игоря, сказал: «Это сын Рюриковъ».

Аскольда и Дира убили, их тела отнесли на гору Угорскую, где и захоронили. И так Олег от имени малолетнего князя Игоря стал править на земле племени полян в Киеве, объявив город столицей и обложив данью словен, кривичей, мерян и новгородских варягов.

Через год, в 883 году, Олег обложил данью земли древлянского князя (жителей Овруча и Коростеня), а еще через год, в 884, обложил северян (жителей Чернигова). В 885 «удостоились чести» платить дань гомельские радимичи.

А дальше были походы на Царьград и земли хазар, после которых Олег старался установить мирные торговые связи

Он также за это время женил своего подопечного Игоря на псковичанке (дочери лодочника) Ольге.

В свой самый крупный поход в 907 году на греков Олег Вещий на 2000 кораблях по 40 мужей в каждом взял следующих представителей: варяг, словен, чюдь, кривичей, мерю, полян, северян, древлян, радимичей, хорватов, дулебов (волынян), тиверцев. Здесь нужно отметить, что дреговичей среди армии Олега нет, а это означает, что на то время территории современного Калинковичского района были ещё неподвластны Киевскому правителю.

А дальше произошли события, известные многим из школьной программы. Волхв и кудесник предрёк Олегу смерть от коня своего:

«Княже! Конь, егоже любиши и ѣздиши на немъ, от того ти умрети».

Согласно летописному своду, предсказание сбылось в 912 году, но есть и другие сведения, говорящие о том, что после неудачного похода, в котором Олег Вещий загубил свою личную дружину и своих воинов, он просто-напросто не возвратился в Киев, а сбежал в Ладогу.

И в это время полноценную власть в Киеве обрел князь Игорь. В 913 году древляне отказались платить дань, обосновав это тем, что договоренности были персонально с Олегом, за что князь Игорь в 914 году пошел войною на древлян, победил их и обложил данью еще большей, чем Олег:

«Иде Игорь на древляны и, побѣдивъ, възложи на ня дань болшю Ольговы».

После этих событий, скорее всего через год, в 915-ом дружина Игоря (но, возможно, и немного позднее дружина при его преемнице Ольге или наследнике Святославе) добралась и до юго-восточных земель дреговичей, в ареал которых входит наш современный Калинковичский район и дальнейшее описание событий будет связано непосредственно с ним.

На пути дружины Игоря оказалось поселение, назовём его «Город у Чёрной Горы», что стоял на реке Ипе. Располагался он на продолговатом мысе, окружённый водой, обнесённый двумя оборонительными валами, между которыми проходил ров. Город состоял из двух площадок (240Х180м) – детинца и посада, и размерами по величине и чертами по планировке схож был с древним Туровом (200Х180м)! Эта встреча между дружиной и горожанами прошла предсказуемо – через 1000 лет современные археологи зафиксируют на месте оборонительного вала почву, насыщенную углем, и камни со следами термического воздействия, также здесь были найдены три металлических наконечника стрел.

Когда жители Города у Чёрной Горы были покорены, дружина Киевского князя вышла на переправу через реку Ипу за городом и двинулась дальше по земле дреговичей.

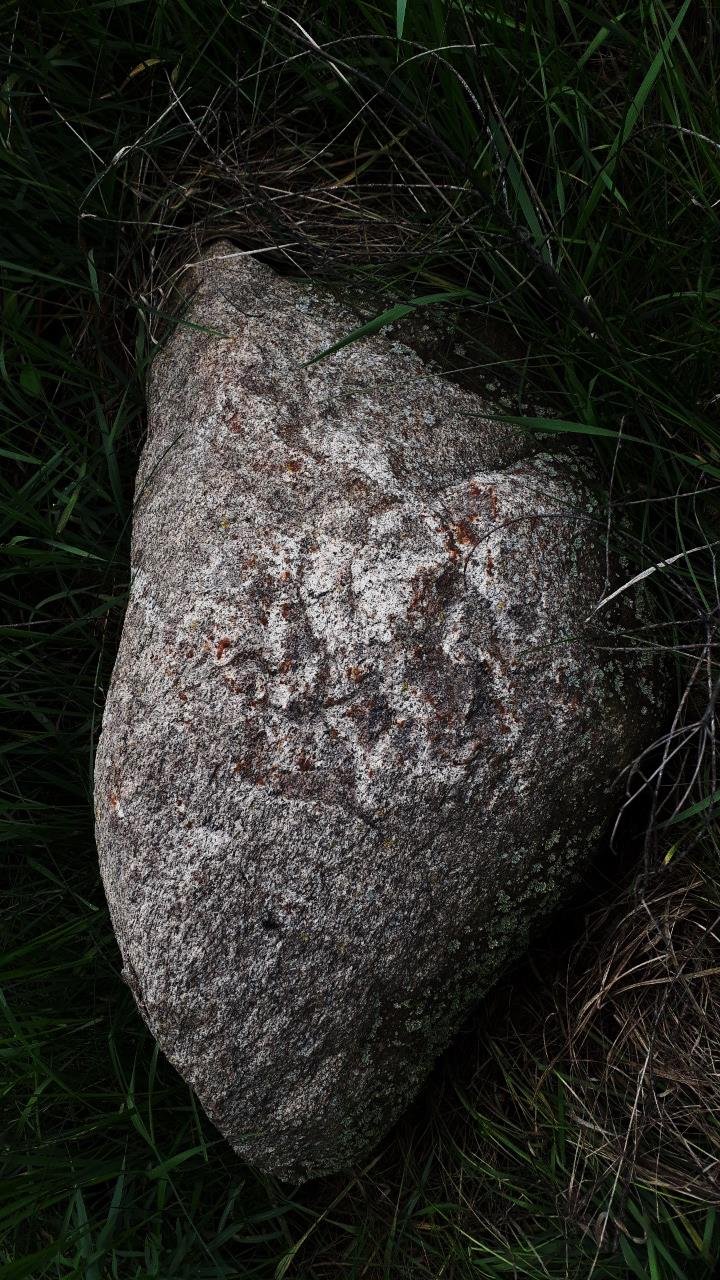

На правом берегу Ипы, напротив Чёрной Горы, находилась ещё одна возвышенность, в наше время местные жители называют её по- простому «Гора». На вершине этой возвышенности дружина князя увидела крупный продолговатый камень, на котором они высекли изначальный символ княжеской власти всех Рюриковичей – двузубец, напоминающий голову быка. Таким образом, это означало, что данная территория уже подчинена Игорю, а местные дреговичи становились данниками Киевского князя.

Следующим местом продвижения дружины стала долина у Крутиковой (обрывистой) горы, рядом с которой, в долине, воины князя остановились, чтобы, отдохнув, продвигаться дальше на следующий, находящийся в двух километрах от этого места, город.

Место отдыха или постоя дружины в дальнейшем у местных жителей получит название «Колпакская долина». Здесь нужно пояснить, что название долины не имеет ничего общего со знаменитым партизаном Сидором Ковпаком. Дело в том, что колпаками на Руси называли воинов в характерном головном уборе остроконечной формы с обязательным закрытием шеи. Как была одета дружина, так её и прозвали «колпаки», а место постоя у подножия Крутиковой горы назвали «Колпакская долина».

В двух километрах на запад от Крутиковой горы протекает река Виша. На её правом берегу в метрах двухстах от удобного места переправы находился ещё один город, размерами чуть поменьше того, что у Черной Горы, но не менее значимый, так как состоял из двух укреплённых частей детинца и посада, и служивший, скорее всего, как форпост, назовем его «Город-форпост на Више», охранявший удобное место на переправе через реку Вишу.

Территория города имела овальную форму, сформированную двумя вытянутыми с севера на юг (вдоль реки) площадками. Западная –

размером 100Х75м и обнесённая валом высотой 1.5 метра. Восточная (та, что обращена к реке), находящаяся ближе к реке и наиболее укрепленная (защищенная), имела размер 80Х25м и отделённая валом высотой 1.6 метра.

Что стало с Городом-форпостом на Више после встрече с ним княжеской дружины, особо не известно. Советскими археологами раскопки не проводились.

Знаем лишь то, что в стародавние времена (по документам 1560 года) на противоположном берегу была «Кременная могила», то есть каменный курган, возможно, в котором нашли свое упокоение после сражения или защитники города, или «вои» дружины князя. А может Кременная могила упокоила и тех и тех, а точнее, того, кто не был удачлив в бою на речке Више. И вполне вероятно, исходя из того, что располагалась она на противоположном от города берегу, именно дружина Киевского князя захоронила в ней погибших «колпаков» и вернулась обратно в Киев.

Устоял ли город на переправе Виши, или поддался под натиском дружины – неизвестно, только в наше время на территории поселения была найдена серебряная монета «Дирхем Волжской Булгарии» 930-940 годов чеканки, а за ним в трех километрах было озеро «Княжая пеля». Кто в этой пеле купался после битвы, чей князь – местный дреговичский, или же князь киевской дружины – пока неизвестно, а само озеро превратилось в болото и уже не скажет.

Но вернемся к истоку нашего повествования, находке 2025 года, – камню с изображением княжеского знака двузубца.

Временной точкой отсчета появления знака на Калинковичской земле следует считать 915 год, так как ранее этой датировки княжеский двузубец Рюриковичей в контексте обозначения владений не мог проникнуть на территорию дреговичей, потому что во времена Олега Вещего их нет в числе перечисленных участников походов на греков, а значит, они были ему неподвластны. Поиск ответов усложнен тем, что достоверно неизвестно даже, когда эти самые дреговичи были полностью покорены. Задача усложняется также тем, что первоначально на вид княжеский двузубец был неизменен и переходил от Рюрика к сыну Игорю Рюриковичу, затем к внуку Святославу Игоревичу, а потом к правнуку Ярополку Святославовичу. Отметим сразу, что правнук Ярополк Святославович получил от отца Киевские земли до территории древлян, древлянские земли досталась его брату Олегу Святославовичу (имеющий как средний сын иной княжеский знак), и земель дреговичей они не касались.

А вот кто реально мог быть владельцем княжеского знака, найденного у нас в районе, мы сейчас рассмотрим.

С 914 года князем Игорем начинается экспансия на древлян – южных соседей дреговичей. 915 год в историографии считается началом экспансии на дреговичей.

Двузубец был нацарапан на монете из Погорелицкого клада, найденного в Минской области, а также на монете (дирхем 924-925гг.) найденной на территории Швеции с почти идентичным рисунком княжеского знака на нашем камне.

Сын Игоря князь Святослав больше всего оставил двузубцев в истории, например, костяная пластина из Саркела (Белая Вежа) и печать из раскопок у Десятинной церкви в Киеве с частью имени «Святослав».

Эти две исторические фигуры – Игорь Рюрикович и Святослав Игоревич – вполне, и тот и другой, могли оставить этот знак на Калинковичской земле, но, судя по летописям, были людьми очень занятыми и жизнь свою посвящали дальним походам. Поэтому считаю необходимым упомянуть ещё одну ключевую фигуру Х столетия – воеводу Свенельда, который после убийства в 945 году князя Игоря древлянами поддержал его жену Ольгу и подавил восстание древлян. Говоря о Свенельде, стоит уточнить, что еще при жизни Игоря он имел личную дружину и лично занимался сбором дани, за счет чего и обогатился.

При князе Сятославе Свенельд был одним из приближенных воевод князя, так сказать, третьим лицом на Руси. Его политическое значение было столь велико, что имя Свенельда попало в договор 971 года между Русью и Византией. Так что, вполне возможно, этот самый Свенельд от имени Игоря или Святослава оставил этот знак.

Князь Игорь погиб в 945-ом, князь Святослав погиб весной 972-го, а воевода Свенельд, прожив 57 лет, умер в 977 году.

В 70-е года Х столетия начались различные междоусобные распри. И окончательно земли дреговичей вошли в состав Древней Руси при князе Владимире Святославовиче, но, как известно, его княжеским знаком был трезубец.

Получается так, что только с 915-го по 970-е года этот знак на камне мог появиться у нас в районе.

Но, возможно, читатель уже давно задается вопросом, где именно был найден камень с двузубцем? Где на территории нашего района находился город, равный Туровскому городищу? Где находились город, охранявший переправу да и другие географические и исторические объекты, указанные в тексте?

Да, всё это находится у нас в Калинковичском районе.

«Черная Гора», с которой начиналась история походов Киевской дружины, упомянута в документах 1560 года и находится в 26/32 квадрате Горочичского лесничества. Её помог отыскать лесничий Бетанов Алексей Викторович и его коллеги. Информация подтвердилась небольшим упоминанием в книге «Память. Калинковичский район».

«Город у Черной горы» – это так называемое Козловичское городище, расположенное в 3.5 километрах юго-западнее агрогородка Козловичи. Обследовалось археологами в 1924, 1975 и 2017 году.

«Переправа за Городом у Черной Горы» – это местность в районе между Новосёлками и Кощичами на реке Ипе, где расположен «Шлюз на Кощичи»–место называется «Ёхавка».

«Гора» – это возвышенность, на которой обнаружен камень с княжеским знаком, восточная окраина деревни Новосёлки по дороге на Тидов, на которой ранее была установлена ветряная мельница и «маяк».

«Колпакская долина» – это урочище севернее деревни Новосёлки за болотом под названием «Топило».

«Крутикова гора» – это возвышенность возле Колпатской долины. О ней рассказала местная жительница из деревни Новосёлки Анастасия Петровна Шинкоренко.

«Кременная могила» – это упомянутое в документах 1560 года захоронение на левом берегу реки Виши в окрестностях между деревнями Новые Новосёлки и Углы.

«Город-форпост на Више» – городище между деревнями Виша и Углы, выявленное советским археологом В.Е. Соболем в 1975 году.

«Княжая Пеля» – это заболоченное редколесье в трёх километрах западнее от деревень Углы и Березняки. На краю ранее находилось небольшое городище.

Вот такая частица истории Древней Руси на кусочке территории современного Калинковичского района.

P.S. При повторном выезде на место расположения камня и более детальном его исследовании с обратной стороны был обнаружен еще один рукотворный, соразмерный первому, выбитый долотцем неоконченный (или частично утраченный) рисунок двузубца.

Сергей Малащенко